一、常宁公主的皇室出身与成长环境

作为明成祖朱棣的第五女,常宁公主生于永乐年间(具体年份待考),这个时期正是明朝国力强盛的黄金时代。其生母史料记载不详,但根据明代后宫制度推测应为地位较低的嫔妃。在明朝严格的公主教育体系下,常宁公主自幼接受《女诫》《内训》等儒家经典教育,同时学习礼仪规范与女红技艺。值得注意的是,与多数明代公主不同,常宁公主的成长正值其父朱棣通过靖难之役夺取帝位的特殊时期,这种政治背景对其人生轨迹产生了深远影响。当时朝廷为巩固统治,格外重视皇室成员的联姻策略,这为理解常宁公主后来的婚姻安排提供了关键历史语境。

二、下嫁沐昕的婚姻政治学

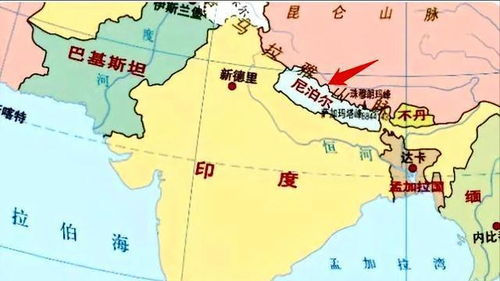

永乐二十二年(1424年),常宁公主下嫁西平侯沐昕,这场婚姻具有典型的政治联姻特征。沐氏家族世代镇守云南,是明朝在西南边疆最重要的军事力量。通过这桩婚事,朱棣成功将皇室与沐氏将门绑定,强化了对西南边陲的控制。历史记载显示,沐昕本人文武双全,曾参与编纂《永乐大典》,这段婚姻在某种程度上突破了明代公主"下嫁不择配"的惯例。但令人深思的是,这段看似完美的政治联姻却隐藏着危机——沐昕后来因卷入政治斗争被削爵,这是否影响了常宁公主的晚年生活?现存史料对此记载模糊,但可以确定的是,公主府在明代特殊的"不预政事"制度下,确实成为了相对独立的政治存在。

三、明代公主制度下的特殊生存状态

常宁公主的生活细节折射出明代公主群体的共同命运。按照制度,公主出嫁后即迁居公主府,享有岁禄(常宁公主定为岁禄二千石)但不参与朝政。其府邸设中使(太监)管理日常事务,驸马则另居别院,这种独特的"分居制度"旨在防止外戚干政。值得注意的是,常宁公主的封号"常宁"蕴含"常保安宁"的政治寓意,这与她所处的动荡时代形成微妙呼应。现存的《明实录》记载显示,常宁公主曾于宣德年间(1426-1435)获赐庄田,这类经济特权是明代公主维持奢侈生活的重要保障。但她们真的拥有财务自主权吗?实际上所有收支都需经内官监管,这体现了明代对皇室女性严格的制度约束。

四、文化影响与历史评价的再审视

尽管史料有限,但常宁公主在文化领域仍留下若干历史印记。其夫沐昕主持修纂的《永乐大典》堪称明代文化盛事,作为妻子的公主可能间接参与了这项工程。明代文人笔记中偶见对常宁公主"贤明淑慎"的评价,这种程式化记载背后,反映的是儒家伦理对皇室女性的理想化期待。值得玩味的是,在云南地方志中,常宁公主的形象与官方史籍有所差异——当地传说她曾资助修建佛寺,这种文化记忆的多元性提醒我们:历史人物的真实面貌往往比官方记载更为复杂。当我们将常宁公主与同时代的咸宁公主、永安公主比较时,更能发现明代公主群体内部的差异性。

五、墓葬考古与历史记忆的当代价值

2019年南京发现的疑似常宁公主墓(考古编号M4)为研究提供了新线索。该墓葬采用明代公主典型的"砖室墓"结构,虽遭盗扰,但出土的鎏金银饰、瓷器残片仍显示出皇室丧葬规格。考古人员特别注意到墓室壁画中的佛教元素,这与文献记载的公主佛教信仰相互印证。从文化记忆角度看,常宁公主的形象在当代经历了有趣的重构——在云南少数民族地区,她常被演绎为促进民族融合的象征性人物。这种历史记忆的流变,实际上反映了不同时代对明代公主历史价值的不同认知。我们应当如何平衡学术考证与文化想象之间的关系?这或许是对待常宁公主这类历史人物最需要思考的问题。

常宁公主的人生轨迹犹如一面棱镜,折射出明代皇室女性的生存智慧与时代局限。从政治联姻的棋子到文化记忆的符号,她的历史形象不断被重新诠释。通过对这位永乐朝公主的深入研究,我们不仅得以窥见明代公主制度的运作实态,更能理解传统社会中贵族女性在政治与文化场域中的特殊作用。常宁公主的故事提醒我们:历史中的每个个体,都是观察时代的重要窗口。