一、"耒阳"的标准普通话发音规范

"耒阳"的正确读音为"Lěi yáng",其中"耒"字在现代汉语中为单音字,仅读第三声。这个发音在《现代汉语词典》和《普通话异读词审音表》中均有明确标注。值得注意的是,"耒"作为古代农具名称(类似犁的翻土工具),其字形由"耒"和"未"组成,但读音与"未"完全不同。在汉语拼音方案中,"Lěi"的发音要领是:舌尖抵住上齿龈,声带振动发出边音,配合第三声的降升调值。

二、常见误读现象及其成因分析

在实际生活中,"耒阳"常被误读为"lèi yáng"或"lái yáng"。前者是因为将"耒"与同偏旁的"耕"字声调混淆,后者则是受到形近字"来"的影响。方言干扰也是重要因素,在湘南地区部分方言中确实存在将"耒"读作阳平调的现象。"耒"字在现代汉语中使用频率较低(属于次常用字),大多数人缺乏接触机会,导致"认字认半边"的误读习惯在此处特别明显。这种误读现象在类似"郴州"、"盱眙"等生僻字地名中同样普遍存在。

三、"耒"字的历史演变与文化内涵

"耒"作为汉字可追溯至甲骨文时期,最初描绘的是带踏板的曲柄农具形象。在《说文解字》中被归为"耒部",解释为"手耕曲木也"。这个字不仅构成了"耒阳"的地名,还衍生出"耕耘"、"耒耜"等农业词汇。耒阳市得名于其位于耒水之阳(山南水北为阳)的地理位置,而耒水之名正源自古代沿岸居民广泛使用耒具耕作的历史。了解这层渊源后,就能理解为何不能简单按形声字规则将其读作"未"声。

四、方言发音与普通话的对应关系

在耒阳当地方言中,"耒"的发音接近"lai"(阳平调),与普通话差异明显。这种差异源于古汉语"来"母字在湘方言中的特殊演变规律。需要特别说明的是,虽然方言发音承载着地方文化特色,但在正式场合和书面交流中仍应使用普通话标准音。类似现象在湖南其他地名如"汨罗"(mì luó)中也有体现,当地方言读作"mi luo",但国家标准语音仍然优先。

五、掌握生僻字地名的记忆技巧

对于"耒阳"这类生僻字地名,推荐采用联想记忆法:将"耒"想象成三根木棍组成的农具(实际字形也如此),配合"三声"的发音。也可以创作口诀如"耒阳耒阳,读三不读四(不读第四声)"。另一种有效方法是了解地名故事——相传炎帝神农氏在耒水流域发明耒耜,故得此名。这种文化背景的记忆往往比单纯机械记忆更持久。现代工具如《新华字典》APP的发音功能和汉字笔顺动画也能辅助学习。

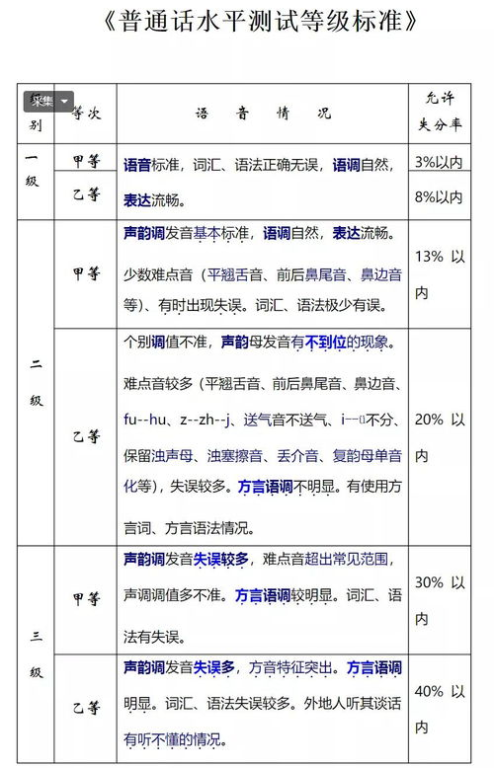

六、地名读音的社会应用规范

在广播电视播音、教育教学等正式场景中,"耒阳"的读音必须严格遵循国家标准。民政部发布的《地名管理条例实施细则》明确规定地名用字读音应当以普通话审音为准。特别是在交通指示牌、新闻播报等公共领域,标准读音的传播有助于维护语言规范性。普通公民在快递填写、商务往来等场景也应注意准确使用"Lěi yáng"的读音,这既是对地方文化的尊重,也体现了个人语言素养。

通过本文的系统解析,我们不仅掌握了"耒阳"的标准读音"Lěi yáng",更深入理解了该地名背后的农耕文化渊源。正确发音既是语言规范的要求,也是对地方历史文化的尊重。建议读者在实际使用中注意区分方言发音与普通话标准音,当遇到类似生僻字地名时,可参考本文介绍的多种记忆方法,必要时查询权威字典确认读音。