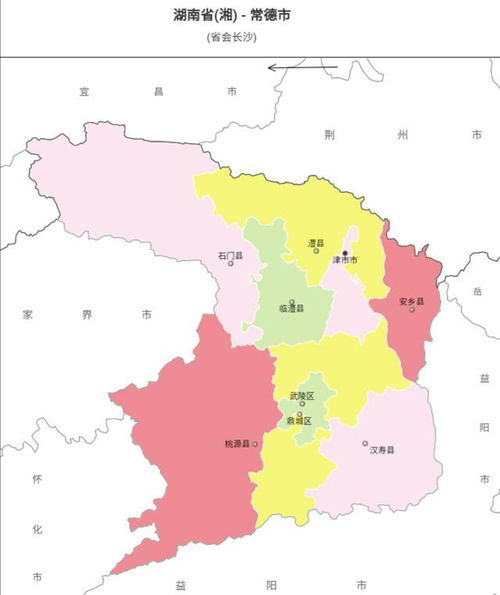

常德会战的战略背景与历史意义

1943年秋,抗日战争进入相持阶段的后期,日军为打通中国大陆交通线并摧毁中国军队主力,发动了代号为"常德作战"的大规模攻势。常德地处洞庭湖西岸,是连接华中与西南的战略要冲,控制常德就意味着掌握了湖南粮仓和长江中游水运命脉。日军第11军司令官横山勇中将调集10万精锐部队,配备重炮、坦克和航空兵,意图一举攻占常德。中国方面则由第六战区司令长官孙连仲指挥,以第74军等部约8万官兵固守常德城。这场战役不仅是军事力量的对抗,更是民族意志的较量,其胜负将直接影响整个抗战局势。

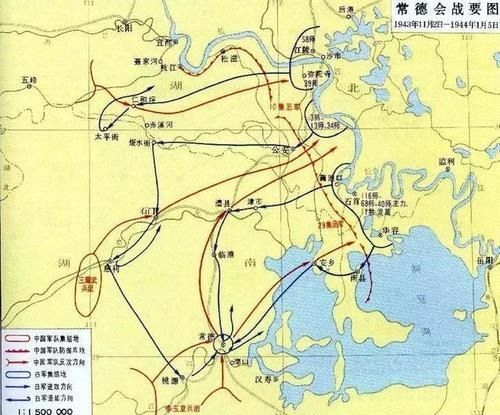

战役进程与关键战斗节点

常德会战自11月2日日军发动进攻开始,至12月20日中国军队收复常德结束,历时49天。战役可分为三个阶段:外围防御战、城区巷战和反击收复战。最惨烈的城区争夺战中,第57师师长余程万率8000官兵死守孤城16天,创造了抗战史上城市防御战的典范。德山、河洑等外围阵地反复易手,中国军队以血肉之躯阻挡日军机械化部队的推进。常德城破后,守军仍坚持巷战,直至仅剩300余人突围。这场战役中,中国军队以伤亡5万余人的代价,毙伤日军2万余人,成功粉碎了日军战略企图。

常德会战中的英雄人物与传奇故事

常德会战涌现出众多可歌可泣的英雄人物。第57师师长余程万在城破之际发出"常德在,我在;常德亡,我亡"的誓言,率部死战到底。该师169团团长柴意新在突围时身中数弹仍坚持指挥,最终壮烈殉国。中国空军第4大队大队长高志航率战机与日机展开激烈空战,有效支援地面部队。这些英雄人物的事迹通过战地记者的报道传遍全国,极大地鼓舞了抗战军民的士气。值得一提的是,常德民众也自发组织担架队、送饭队支援守军,体现了军民团结抗敌的感人场景。

军事战术与战略价值的深度分析

从军事角度看,常德会战展示了中国军队在城市防御战中的战术创新。守军充分利用城墙、街垒和地道构成立体防御体系,有效迟滞日军进攻。巷战中采用的"房顶战""墙角战"等战术,使日军机械化优势难以发挥。战略层面上,常德会战牵制了日军大量兵力,为其他战区赢得了调整时间。此战还证明了中国军队具备与日军正面对抗的能力,打破了"日军不可战胜"的神话。战后日军被迫转入守势,中国战场态势开始发生根本性转变,为后来的反攻奠定了基础。

常德会战的历史影响与当代启示

常德会战作为抗日战争的重要转折点,其历史影响深远。国际社会通过此战看到了中国军民的抗战决心,提升了中国的国际地位。在国内,会战的惨烈过程经媒体报道后,极大激发了全国人民的抗战热情。从当代视角看,常德会战留下的精神遗产弥足珍贵。它告诉我们:坚定的民族意志可以战胜强大的敌人;正确的战略战术能够弥补装备差距;军民团结是克敌制胜的法宝。如今在常德城区仍保留着多处会战遗址,成为爱国主义教育的重要场所。

常德会战研究现状与历史评价

近年来,随着历史档案的逐步公开和研究的深入,学术界对常德会战的认识更加全面。研究表明,此战是抗日战争相持阶段规模最大、最激烈的城市攻防战之一。史学界普遍认为,常德会战虽然中国军队付出了巨大代价,但成功粉碎了日军打通大陆交通线的战略企图,为最终胜利作出了重要贡献。在军事史研究中,常德会战被视为中国军队由战略防御转向战略反攻的关键节点。目前,关于会战的具体细节、指挥决策和战术运用等方面仍有待进一步挖掘和研究。

常德会战作为中国人民抗日战争的重要组成部分,以其悲壮惨烈的战斗过程和深远的历史影响,永远铭刻在中华民族的记忆中。这场战役不仅展现了中华儿女不屈不挠的民族精神,更为后世留下了宝贵的历史经验和精神财富。重温这段历史,我们更加珍惜来之不易的和平,也必将继承和发扬先辈们的爱国精神和英雄气概,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。