百年学府的历史传承与蜕变

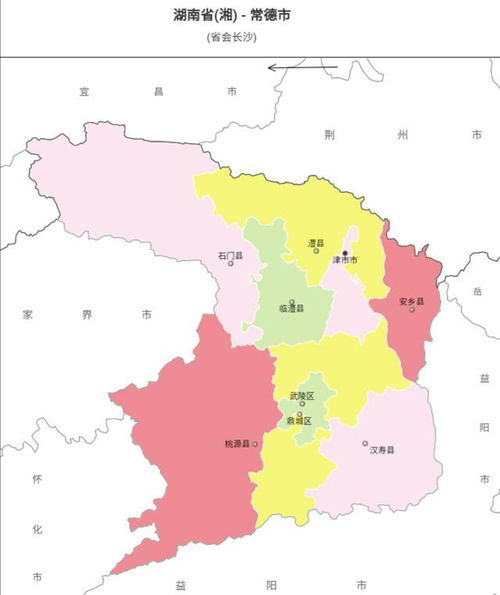

怀化学院的办学源头可追溯至1903年创办的沅州府中学堂,历经湖南省立第十师范学校、怀化师范专科学校等重要发展阶段。2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,实现了从师范专科到综合性本科的历史跨越。学校现占地面积达1158亩,拥有东、西两个现代化校区,在校生规模突破1.5万人。作为湖南省"双一流"高水平应用特色学院,其教师教育、民族文化旅游等专业群在武陵山片区具有显著区位优势。

应用型学科体系的创新布局

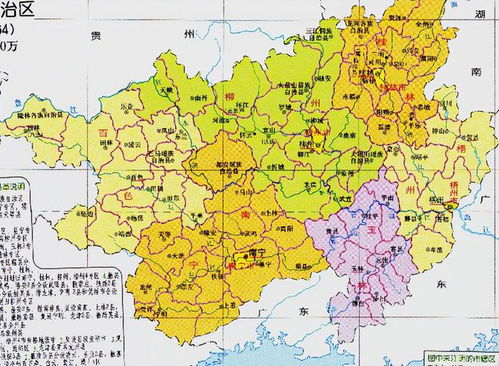

学校构建了"文理为基础、应用为重点、多学科协调发展"的学科专业体系,设有16个二级学院和马克思主义学院。其中,国家级特色专业汉语言文学、省级重点建设专业数学与应用数学彰显传统优势,而新工科领域的物联网工程、数据科学与大数据技术等专业则体现转型发展思路。特别值得注意的是,其民族学学科依托当地苗族、侗族文化资源,形成了非物质文化遗产保护等特色研究方向,建有湖南省民族民间文化艺术研究中心等省级平台。

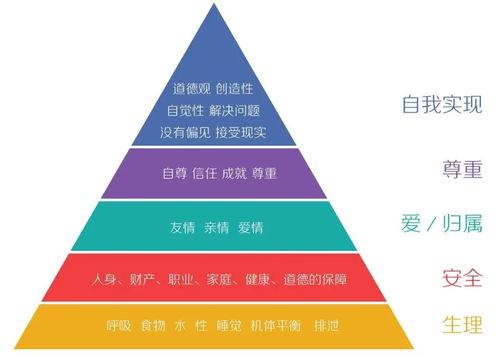

产教融合的实践教学体系

作为湖南省首批转型发展试点高校,怀化学院构建了"校企协同、工学结合"的应用型人才培养模式。与三一重工、中联重科等知名企业共建产业学院,在机械设计制造等专业开展订单式培养。校内建有省级实验教学示范中心

5个、虚拟仿真实验教学中心2个,校外实践基地达200余个。学生创新创业成果显著,近三年在"互联网+"大学生创新创业大赛中获得省级以上奖项47项,毕业生就业率持续保持在92%以上。

校园内苗鼓楼、侗族风雨桥等民族建筑与现代化教学楼相映成趣,形成了独特的文化景观。学校每年举办"五溪民族文化节",开设苗族歌鼟、侗族大歌等非遗传承课程。学生社团中民族文化类占比达35%,"少数民族艺术团"多次赴海外交流演出。这种多元文化共生的校园环境,为培养具有跨文化交际能力的复合型人才提供了沃土。学生来自全国28个省市自治区,其中少数民族学生比例稳定在40%左右。

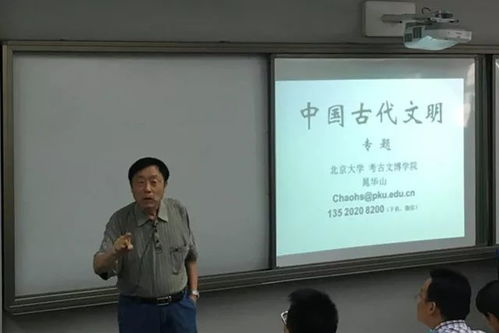

服务地方的智库功能凸显

依托武陵山片区扶贫开发研究中心等省级智库平台,学校教师在乡村旅游规划、特色农产品开发等领域完成横向课题200余项。其"雪峰山旅游规划"项目直接带动周边5县区文旅产业升级,创造经济效益超3亿元。同时作为怀化市中小学教师培训基地,年均培训师资3000余人次。这种"校地共生"的发展模式,使学校成为推动区域经济社会发展的重要引擎。

从师范教育摇篮到应用型大学典范,怀化学院始终坚守"明德、博学、求实、创新"的校训精神。在新时代高等教育改革浪潮中,这所湘西学府正以鲜明的民族特色和应用型办学定位,书写着民族地区高校转型发展的精彩篇章。对于向往多元文化体验、注重实践能力培养的考生而言,怀化学院无疑是理想的选择。