汨罗市的历史沿革与建制变迁

汨罗市的历史可追溯至春秋战国时期,秦代属长沙郡罗县。西汉高祖五年(公元前202年)置罗县,这是汨罗地区最早的行政建制。东汉建安年间(196-220年)析罗县置汉昌县,县域包含今汨罗市大部。南朝梁天监元年(502年)改汉昌县为岳阳县,这是历史上首次出现"岳阳"地名。唐武德八年(625年)撤岳阳并入湘阴县,至1966年才从湘阴县析置汨罗县。1987年经国务院批准撤县设市,正式确立汨罗市的行政地位。作为楚国故地,汨罗与屈原结下不解之缘,公元前278年屈原怀沙自沉汨罗江,使这座城市永远铭刻在中国文学史册上。

独特的地理环境与自然资源

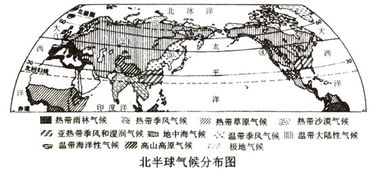

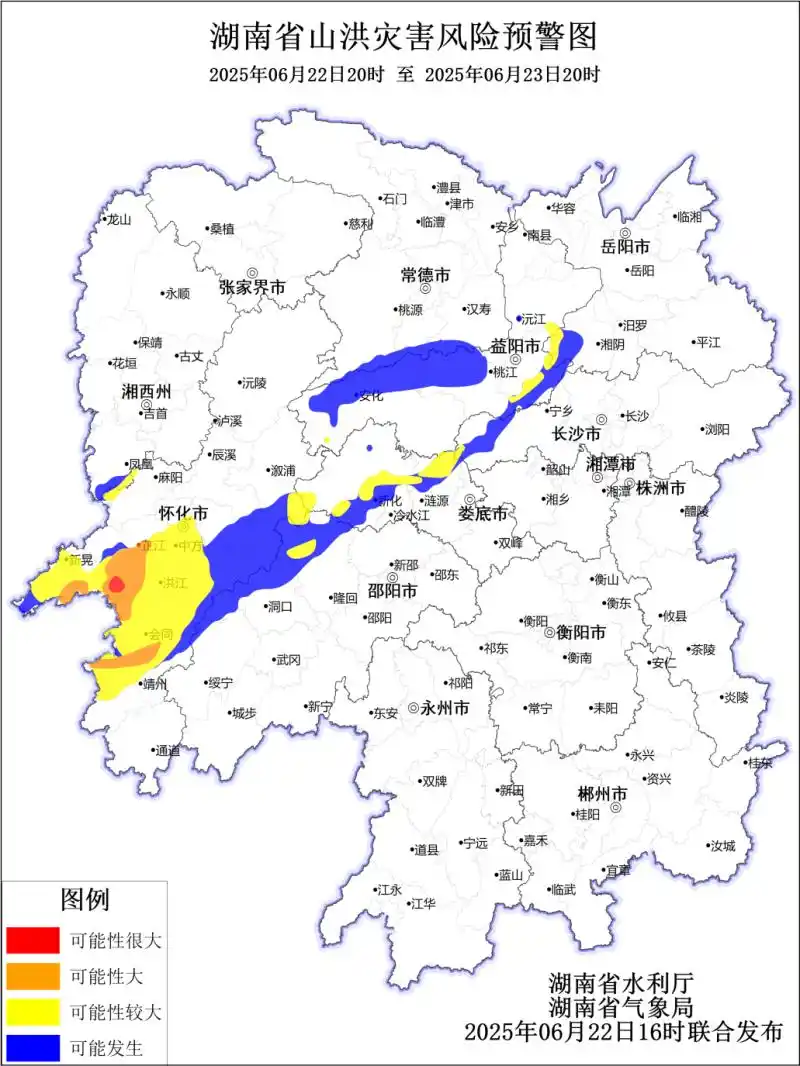

汨罗市位于湖南省东北部,地处洞庭湖平原与幕阜山脉过渡带,地理坐标东经112°51′-113°27′,北纬28°28′-29°03′。全境呈不规则四边形,总面积1562平方公里,其中耕地占38.6%、林地占42.3%。境内水系发达,汨罗江自东向西横贯全境,另有白沙河、桃林河等27条支流,形成典型江南水乡景观。矿产资源以非金属矿为主,已探明高岭土储量8000万吨、长石矿2000万吨,为陶瓷产业提供优质原料。气候属亚热带季风性湿润气候,年平均气温17℃,无霜期长达283天,适宜多种农作物生长,是湖南重要的商品粮生产基地。

端午文化的活态传承

作为中国首个入选世界非物质文化遗产的端午节发源地,汨罗市保存着最完整的端午民俗体系。每年农历五月初五,汨罗江上都会举行规模盛大的国际龙舟节,吸引全球目光。当地民众至今保留着包粽子、挂艾叶、佩香囊等传统习俗,特别是"屈子祠祭典"已成为国家级非物质文化遗产。汨罗现有屈子文化园、屈子祠、屈原碑林等文化地标,其中始建于汉代的屈子祠历经多次修葺,现存建筑为清乾隆年间风格,每年接待游客超50万人次。2010年,汨罗被中国民间文艺家协会命名为"中国龙舟名城",其文化影响力可见一斑。

特色产业与经济发展

汨罗市已形成"一区两园"的工业布局,其中循环经济产业园是国家级"城市矿产"示范基地,年回收处理废旧物资150万吨。陶瓷产业历史悠久,现有陶瓷企业58家,年产日用陶瓷3亿件,产品远销欧美市场。农业方面重点发展优质稻、油茶、蔬菜三大主导产业,建成30万亩绿色食品原料标准化生产基地。2022年全市GDP达386.5亿元,城镇居民人均可支配收入39216元,农村居民人均可支配收入23458元。特别值得一提的是,汨罗市通过"文化+旅游+产业"融合发展模式,使屈原文化IP产生显著经济效益,相关产业链年产值突破20亿元。

全域旅游的特色亮点

汨罗市依托文化资源优势,构建起"一江两岸三区"的旅游发展格局。屈子文化园是国家4A级旅游景区,包含屈子书院、香草湖、九歌剧场等核心景点,完整再现楚辞文化意境。长乐古镇保存着明清时期的麻石街巷和吊脚楼建筑群,其甜酒制作技艺被列入省级非遗名录。西长村作为湖南美丽乡村示范村,将农耕文化与现代民宿完美结合。每年端午节前后,汨罗都会举办包括龙舟竞赛、诗歌朗诵、民俗展演在内的系列文化活动,单日最高游客接待量突破15万人次。2023年,全市旅游综合收入达42.3亿元,文化旅游业已成为支柱产业之一。

汨罗市这座千年古城,正以文化自信推动高质量发展。从屈原精神到龙舟文化,从传统农业到循环经济,汨罗完美诠释了历史文化与现代文明的交融共生。随着平益高速、京广高铁等交通动脉的贯通,这座湘北明珠必将焕发更加夺目的光彩,在新时代续写属于自己的传奇篇章。