百年文脉传承的教育地标

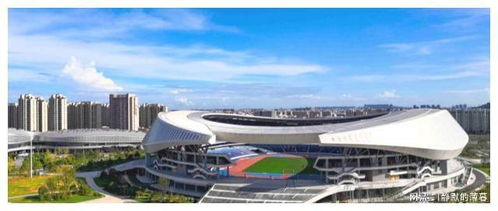

创办于1905年的涟源一中,前身可追溯至清末民初的连滨书院,历经"涟源县立中学"、"湖南省立十五中"等历史阶段。这座占地268亩的校园内,民国风格的教学楼与现代化体育馆交相辉映,刻录着跨越三个世纪的教育印记。作为湖南省首批重点中学,学校完整保存着1923年建校时的奠基石,其校史馆收藏的2000余件文物中,包括郭沫若亲笔题写的校名手稿。这种深厚的历史积淀,使涟源一中在娄底教育界始终保持着独特的精神坐标地位。

分层教学体系下的因材施教

在"基础+特长"的办学理念指导下,涟源一中构建起颇具特色的三级课程体系。基础层面向全体学生的国家课程实施"30分钟微课+翻转课堂"改革,拓展层开设37门选修课涵盖人工智能、非遗传承等领域,卓越层则为资优生配备导师制培养方案。这种分层模式在2022年湖南省新高考改革评估中获得专家组特别表彰,其开发的《高中学科能力进阶图谱》已被列为省级教研成果。特别值得关注的是,学校物理教研组独创的"问题链教学法",使该校近三年物理奥赛获奖数稳居全省前五。

以梅文化为核心的育人生态

漫步涟源一中校园,1300株各色梅树构成独特的景观体系,其"寒梅精神"教育品牌包含五个维度:傲雪凌霜的品格教育、暗香浮动的美育实践、疏影横斜的体育美学、报春不争的德育内涵、铁骨丹心的红色基因。每年12月举办的梅花文化节,学生需完成"识梅种、咏梅诗、画梅韵、研梅用、悟梅德"五修课程。这种将地方植物特性与育人目标深度绑定的实践,使学校连续六年获评湖南省文明校园,其德育案例被收录进《全国中小学特色办学100例》。

名师工作室引领的教师发展

学校现有特级教师9人,正高级教师5人,其中数学特级教师李建国主持的工作室已培养出3位省级教学能手。通过"青蓝工程"师徒结对制度,青年教师需在入职前三年完成"教学基本功-学科专项-教育科研"三阶培养,近五年新教师获市级以上教学竞赛奖比例达82%。特别在教研组建设方面,语文组创立的"三备两磨"集体备课模式(自主初备-小组研备-个性精备-课堂研磨-反思打磨),使该组成为全省唯一同时拥有2项国家级课题的中学教研团队。

多元出口支撑的升学图景

2023年高考数据显示,涟源一中本科上线率连续18年保持在92%以上,其中"双一流"高校录取人数占毕业生总数37%。在多元化培养框架下,学校形成文化课升学、艺体特长、竞赛保送、国际课程四条发展路径。其日语特色班已向东京大学等名校输送26名学生,航空航天特色班毕业生参与国产大飞机C919研发者达9人。更值得称道的是,学校建立的"高校-中学"衔接课程体系,已与国防科技大学等7所高校签订联合培养协议,这种前瞻性布局使学生在专业认知方面显著领先同类学校。

从湘中腹地的县级中学到省级示范性高中,涟源一中用百年坚守诠释了基础教育应有的温度与厚度。在推进教育现代化的新征程中,这所百年老校正以"梅韵铸魂、科创赋能"的双轮驱动策略,继续书写着新时代的育人答卷。对于探寻县域高中发展路径的教育工作者而言,其"守正创新"的办学实践无疑具有重要的样本价值。