湘乡名人的历史溯源与地域特征

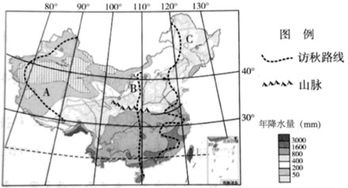

湘乡位于湖南中部,独特的山水格局与人文环境造就了"湘乡名人"群体的鲜明特质。自明清以来,这里先后走出200余位载入史册的重要人物,形成以曾国藩为代表的"湘军集团"核心圈层。地理学家研究发现,湘乡境内涟水与沩水交汇形成的冲积平原,既赋予当地人勤劳务实的性格,又通过便利的水路交通促进思想交流。这种"封闭中的开放"特质,使得湘乡名人在保持湖湘文化本色的同时,又能吸收外来先进思想。您是否想过,为何弹丸之地能涌现如此多的历史名人?或许正应了"人杰地灵"的古训。

晚清中兴名臣曾国藩的治世之道

在湘乡名人谱系中,曾国藩(1811-1872)无疑是最具影响力的代表人物。这位晚清重臣创立的湘军,不仅改变了太平天国战争走势,更开创了"书生领兵"的军事改革模式。其编撰的《曾国藩家书》至今仍是家庭教育经典,其中"勤、俭、刚、明"的处世哲学深刻体现了湘乡文化精髓。值得关注的是,曾国藩特别注重人才培养,提拔了包括左宗棠、李鸿章在内的众多湘乡籍精英,形成延续半个世纪的"湘系政治集团"。这种以乡土为纽带的人才网络,成为研究中国近代政治史的重要样本。

革命先驱群体中的湘乡身影

进入20世纪,湘乡名人开始在革命浪潮中崭露头角。中共早期领导人蔡和森(1895-1931)与其妻向警予并称"革命伉俪",他们主编的《向导》周报是马克思主义在华传播的重要阵地。军事家陈赓大将(1903-1961)则创造了从黄埔军校到抗美援朝的多项传奇,其"三进三出黄埔"的经历尤为后人称道。这些革命者身上体现的"敢为人先"精神,与湘乡地域文化中"吃得苦、耐得烦、霸得蛮"的特质一脉相承。他们如何将传统文化基因转化为革命动力?这值得当代人深入思考。

现当代湘乡名人的多元化发展

新中国成立后,湘乡名人开始向科技、文艺等领域拓展。两院院士曾士迈在植物病理学领域取得突破性成果,其研发的小麦抗病品种惠及亿万农民。文艺界代表包括"人民艺术家"李谷一,她演唱的《乡恋》等歌曲成为改革开放的文化符号。更值得注意的是,湘乡籍企业家在装备制造、文化产业等领域形成特色产业集群,延续着"经世致用"的湖湘学派传统。这种从政治军事到多元领域的发展轨迹,折射出中国社会结构的深刻变迁。

湘乡名人文化的当代传承价值

在全球化时代,湘乡名人研究具有特殊的文化意义。当地政府建立的"名人档案库"已收录427位历史人物资料,湘乡市博物馆常设"名人展厅"年接待游客超30万人次。教育领域则将名人精神编入校本课程,通过"曾国藩读书节""蔡和森征文比赛"等活动强化文化认同。这种系统性的文化传承工程,不仅保存了历史记忆,更激活了传统资源的现代价值。当年轻人追问"湘乡精神"的核心是什么?答案或许就藏在这些名人事迹凝聚的"心忧天下、敢为人先"的精神密码中。

从晚清重臣到革命志士,从科技精英到文艺大家,湘乡名人群体构成了一部微缩的中国近现代史。他们共同诠释的湖湘文化精神,既是地域文化的宝贵财富,更是民族复兴的重要精神资源。在新时代背景下,深入挖掘湘乡名人的当代价值,对于坚定文化自信、培育家国情怀具有独特意义。