刘琦与临湘的地缘历史渊源

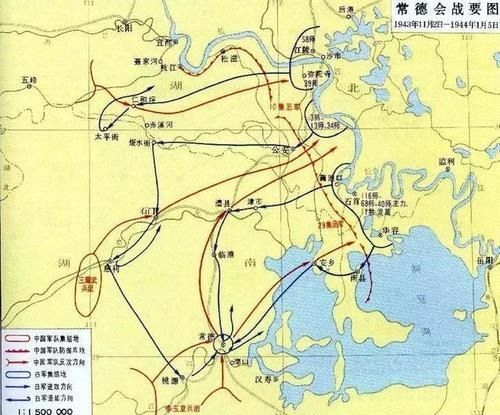

临湘(今湖南岳阳临湘市)作为三国时期荆州战略要地,与刘琦(东汉末年荆州牧刘表长子)的历史渊源可追溯至建安十三年。当时刘琦为避继母蔡氏迫害,主动请任江夏太守,其治所夏口(今武汉汉口)与临湘同属长江中游军事枢纽区。考古发现证实,临湘境内三国时期烽火台遗址与刘琦驻防体系存在直接关联,当地出土的"建安"铭文砖瓦,更是印证了这位皇室后裔在此区域的经略活动。值得注意的是,临湘方言中保留的若干古汉语词汇,经语言学家考证与刘琦部属带来的中原官话存在明显渊源关系。

刘琦在临湘的军政建设成就

作为临湘三国文化的重要缔造者,刘琦在此推行了系列影响深远的治理措施。他依托洞庭湖水域优势,扩建水军训练基地,其创建的"楼船军"成为后来赤壁之战的重要战力。地方志记载,刘琦在临湘推行"军屯制",组织士兵开垦荒地达万亩,既解决军粮问题又促进农业发展。现临湘博物馆珍藏的汉代铁制农具,部分即出自当年屯田遗址。更值得称道的是,刘琦重视文教建设,邀请名士蒯良在临湘设立学馆,开创了当地"文武兼修"的传统,这种精神至今仍是临湘城市精神的重要组成部分。

历史典籍中的临湘刘琦形象

《三国志》《后汉书》等正史对刘琦在临湘的活动虽着墨不多,但裴松之注引《江表传》特别记载了其"临湘抚民"的事迹。元代杂剧《刘玄德独赴襄阳会》则通过艺术加工,塑造了刘琦在临湘智退追兵的传奇故事。明清时期,临湘地方文人编纂的《巴陵轶事》收录了十余则刘琦民间传说,其中"夜巡临湘城"的故事被列入湖南省级非物质文化遗产。这些不同维度的历史记载,共同构建起刘琦作为"临湘守护者"的文化符号,为何现代临湘仍保留着以刘琦命名的街道、公园和年度文化节?答案正藏在这跨越千年的集体记忆之中。

临湘刘琦文化的当代传承

新世纪以来,临湘市系统性地开展了刘琦文化资源的活化利用工程。2015年建成的刘琦文化广场,通过青铜浮雕墙生动再现其治理临湘的历史场景;每年秋季举办的"刘琦文化旅游节",创新性地将三国服饰体验、古代军阵表演等元素融入现代文旅活动。教育领域,当地中小学开发了《刘琦与临湘》校本课程,将历史人物教育纳入德育体系。更值得关注的是,临湘非遗传承人创作的刘琦题材岳州扇(湖南传统工艺品),已成为独具特色的城市礼品,这种将历史IP转化为文创产品的做法,为同类城市提供了可借鉴的文化产业发展模式。

刘琦精神对临湘城市气质的影响

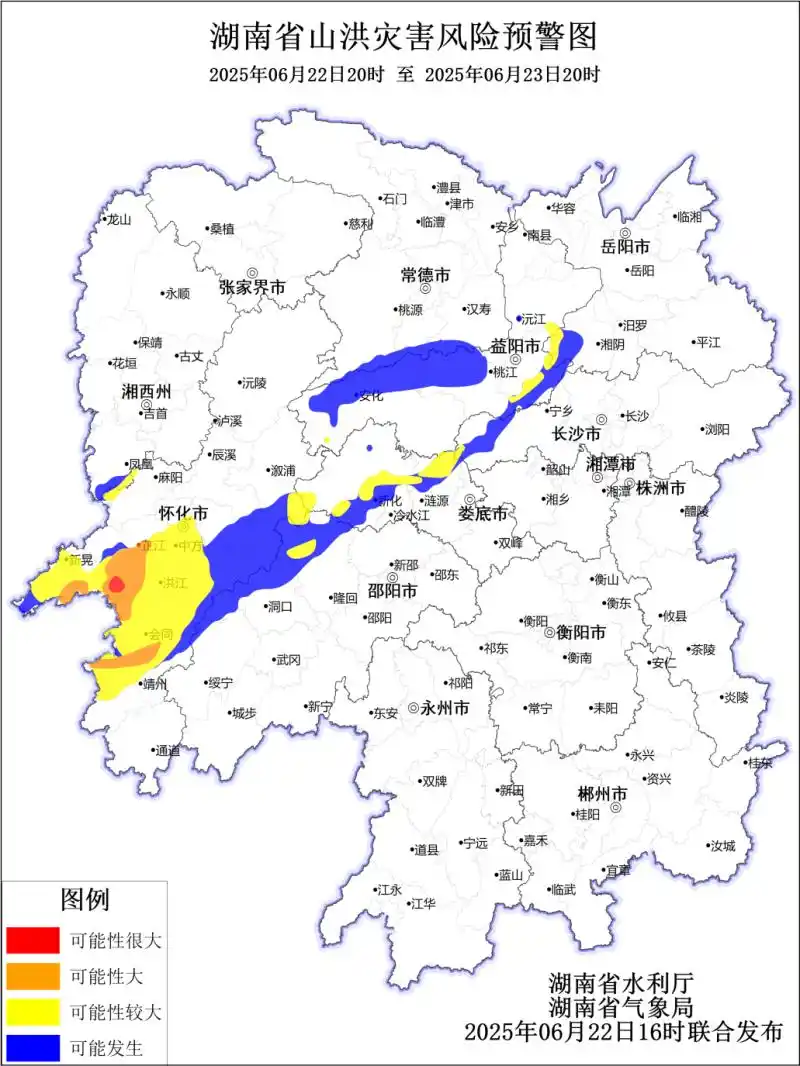

深入分析临湘的城市性格,可以发现刘琦留下的三重精神遗产:其一是"危局担当"的勇气,这体现在当代临湘人面对1998年特大洪水时的众志成城;其二是"文武并重"的智慧,反映在临湘既是"中国浮标之乡"又是"诗词之乡"的双重身份上;其三是"开放包容"的胸怀,正如当年刘琦接纳各地流民,今日临湘已成为湘鄂赣边界重要的商贸枢纽。这种精神基因的延续,使得临湘在城镇化进程中始终保持独特文化辨识度,也为城市可持续发展提供了深层精神动力。

从三国烽烟到现代都市,临湘刘琦的文化纽带跨越了1800年时空。这位兼具悲剧色彩与实干精神的历史人物,不仅塑造了临湘早期的城市雏形,更通过持续的文化创新性转化,成为当代临湘的文化标识和精神坐标。在历史与现实的对话中,刘琦故事提醒我们:真正有生命力的城市记忆,永远在于对人文精神的传承与再造。