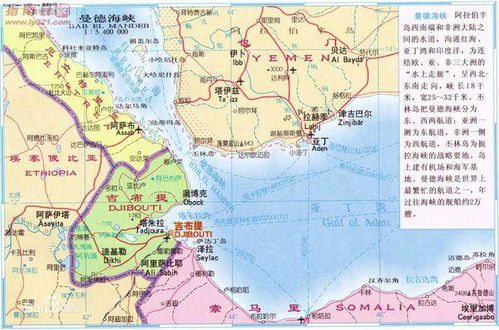

第一维度:全球能源动脉的骤然断裂

霍尔木兹海峡每日承载2100万桶原油运输(约占全球海运量的35%),相当于每8分钟就有一艘巨型油轮通过这个"世界油阀"。沙特阿拉伯(OPEC核心成员国)、伊拉克、阿联酋等产油国90%以上的出口原油依赖这条黄金水道。海峡关闭首日,国际原油市场将面临350万桶/日的供应缺口,这相当于全球日均需求量的3.5%。参考历史数据,1984年两伊战争期间的航道威胁曾导致油价单月暴涨67%,而当前的市场敏感度较当年有过之无不及。

第二维度:能源危机传导链的三级放大

在第一冲击波抵达后,全球能源危机会在供应链各环节层层发酵。石油化工企业将遭遇原材料断供,塑料、化纤等基础材料价格暴涨;国际航运业(尤其是超大型油轮VLCC)的运营成本激增将推高运费指数;新能源汽车产业链可能遭遇逆向冲击——锂电原料的国际运输同样依赖这条航道。更值得警惕的是,战略石油储备(SPR)仅能维持主要消费国60-90天的缓冲期,这意味着国际社会的应急响应窗口期极为有限。

第三维度:地缘军事对抗的临界突破

海峡封闭将直接触发《联合国海洋法公约》第39条关于过境通行权的争议。美国第五舰队常态化部署在波斯湾的12艘战舰(含1个航母战斗群)将面临直接对抗风险。伊朗革命卫队近年部署的"蜂群战术"(大量使用武装快艇和反舰导弹)可能采用非对称作战方式干扰航道。这种"切香肠式"的渐进式封锁,既考验国际海军的快速反应能力,更可能引发误判导致的擦枪走火。

第四维度:全球贸易格局的重新洗牌

能源运输的中断将迫使国际贸易路线进行痛苦调整。沙特可能重启东西管道的升级计划,将原油输送到红海港口;俄罗斯则可能借机扩大北极航线的石油运输量;阿联酋正在建设的富查伊拉石油储备基地(位于霍尔木兹海峡以南140公里)战略价值将急剧提升。不过这些替代方案都存在明显短板——东西管道的扩容需要18个月工期,北极航线每年仅有3个月适航期,而新建储油设施难以满足应急需求。

第五维度:金融市场的量子级震荡

石油美元的定价体系将承受空前压力,WTI和布伦特原油期货可能出现200%以上的波动幅度。能源类股票的做空动能与避险资产的抢购浪潮将同步上演,黄金价格可能突破3000美元/盎司的历史关口。更深远的影响在于,这场危机可能加速数字货币在能源交易中的渗透——俄罗斯已开始测试卢布-加密货币双轨结算系统,这对现有的SWIFT体系构成直接挑战。

第六维度:中国能源安全的压力测试

我国进口原油的42%需经霍尔木兹海峡,战略储备量约为80天的消费需求。应急预案必须考虑多重保障:加快中缅油气管道的输送能力提档,扩大与俄罗斯的陆路能源合作,以及临时启用克拉地峡(泰国)的陆桥转运方案。同时需要警惕"溢出效应"——马六甲海峡的安保压力可能同步增强,我国在吉布提等海上补给节点的战略价值将进一步凸显。

这场潜在的全球性能源危机清楚揭示:霍尔木兹海峡不仅是地理意义上的交通要道,更是现代文明体系的"主动脉"。其战略价值在能源转型时代不仅没有弱化,反而因各国能源结构转型的"青黄不接"更显关键。国际社会需建立包含"军事威慑、能源替代、金融缓冲"的三维应急体系,方能在这条咽喉要道的安全博弈中找到动态平衡点。对于中国而言,这场假设性的压力测试恰是加快能源多元化布局的战略契机。